解释器模式

非常冷门的一种设计模式,很少有场景需要这种设计模式

什么是“解释器模式?

- 解释器模式定义: 提供了评估语言的语法或表达式的方式。

特点

- 抽象表达式:主要有一个interpret()操作

- 终结符表达式:R = R1 + R2中,R1 R2就是终结符

- 非终结符表达式:R = R1 - R2中,- 就是非终结符 , R也是非终结符

模式动机

- 如果在系统中某一特定类型的问题发生的频率很高,此时可以考虑将这些问题的实例表述为一个语言中的句子。再构建一个解释器,解释器通过解释这些句子来解决对应的问题。

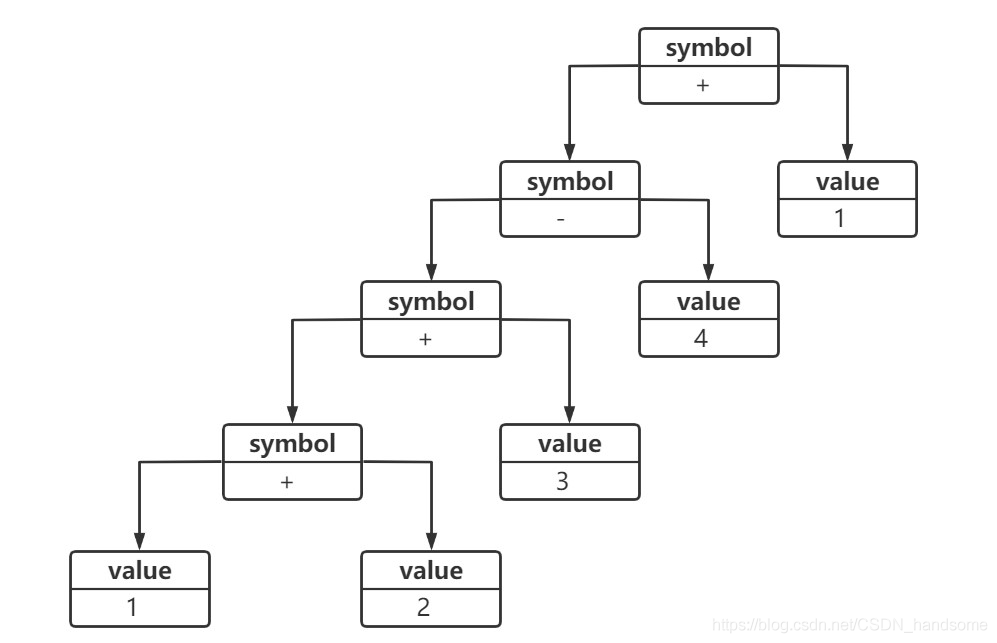

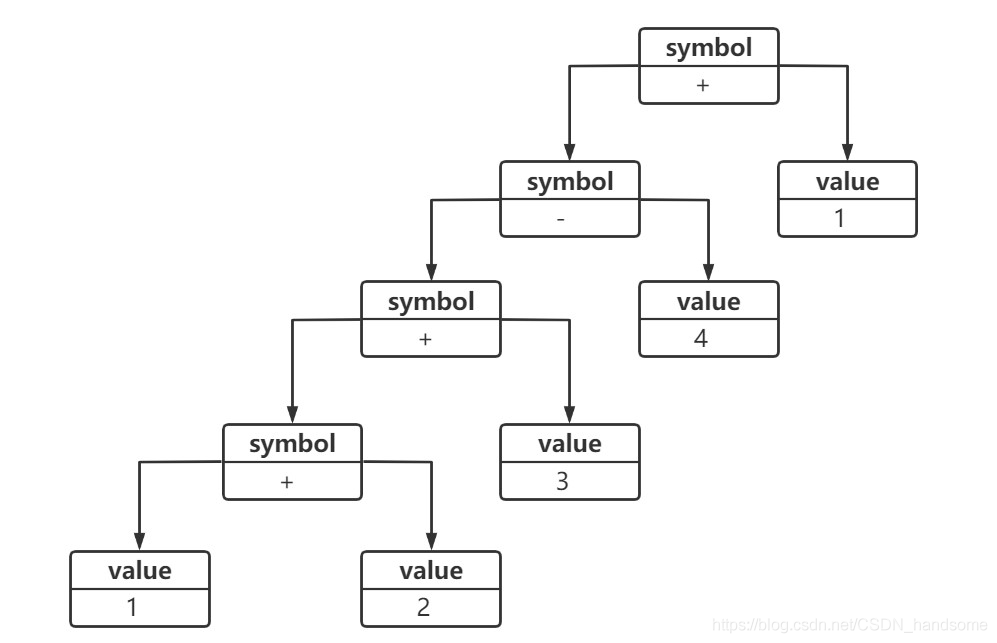

- 举个例子,我们希望系统提供一个功能来支持一种新的加减法表达式语言,当输入表达式为 “1 + 2 + 3 - 4 + 1” 字符串时,输出计算结果为 3。

- 为了实现上述功能,需要对输入表达式进行解释,如果不作解释,直接把 “1 + 2 + 3 - 4 + 1” 字符串 丢过去,现有的如 Java、C 之类的编程语言只会把它当作普通的字符串,不可能实现我们想要的计算效果。

- 我们必须自己定义一套规则来实现该语句的解释,即实现一个简单语言来解释这些句子,这就是解释器模式的模式动机。

模式定义

定义语言的文法,并且建立一个解释器来解释该语言中的句子,这里的 “语言” 意思是使用规定格式和语法的代码,它是一种类行为型模式。

模式结构

终结符与非终结符

sum = 1 + 2 +3 - 4 + 1;

- sum 是非终结符

- 1, 2, 3, 4, 1 都是终结符

- +, +, -, + 都是非终结符

每一个具体的语句都可以用类似的抽象语法树来表示,终结符表达式类的实例作为树的叶子节点,而非终结符表达式类的实例作为非叶子节点。抽象语法树描述了如何构成一个复杂的句子,通过对抽象语法树的分析,可以识别出语言中的终结符和非终结符类。

解释器模式